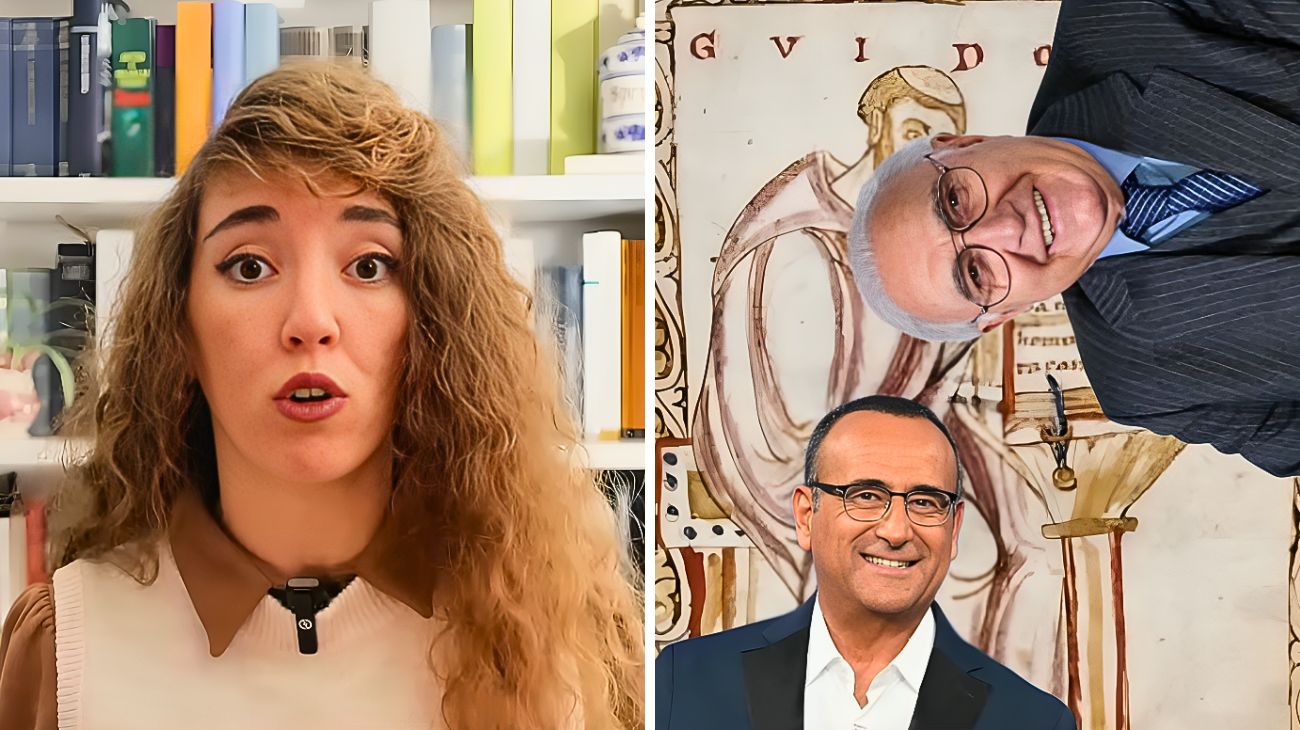

Nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, la docente di storia e content creator Nuisia Raridi ha rivelato un dettaglio sorprendente: Sanremo non esisterebbe senza Guido D’Arezzo, un monaco italiano che ha rivoluzionato il mondo della musica.

In un suo intervento su YouTube, la docente di storia e content creator Nuisia Raridi ha sottolineato l’importanza storica di Guido D’Arezzo. Questo personaggio ha cambiato per sempre il modo in cui la musica veniva studiata, scritta e tramandata. Secondo la docente, senza il contributo di D’Arezzo, Sanremo, come lo conosciamo oggi, non sarebbe nemmeno esistito. A detta della Raridi, “più importante di Carlo Conti, Pippo Baudo e delle gambe della Salerno”, D’Arezzo è stato il precursore di uno strumento che ha consentito alla musica di evolversi: il tetragramma, antenato del moderno pentagramma musicale.

Fino all’anno 1000, la musica veniva trasmessa in modo prevalentemente orale. Le composizioni erano imparate a memoria e raramente venivano annotate. Il canto gregoriano, che aveva già una lunga tradizione, veniva memorizzato tramite l’uso di neumi, segni che indicavano l’andamento melodico di una determinata sillaba. Tuttavia, questi simboli non erano in grado di stabilire con precisione l’intonazione e il ritmo, lasciando molto spazio all’interpretazione personale dei cantanti. Per leggere e interpretare una musica mai ascoltata prima, infatti, era necessario affidarsi alla conoscenza di un maestro che avesse già appreso il brano.

Docente di storia spiega la rivoluzione musicale di Guido D’Arezzo: il tetragramma e le note

È in questo contesto che Guido D’Arezzo compie la sua storica invenzione: il tetragramma, un rigo musicale diviso in 4 linee orizzontali. Questo semplice ma geniale strumento permetteva di scrivere la musica in modo chiaro e comprensibile. Le note musicali venivano disposte su queste linee e spazi, ognuna rappresentante un’altezza precisa che permetteva di indicare la tonalità in modo univoco. In precedenza, infatti, non c’era una standardizzazione nella scrittura musicale, e ogni maestro usava il proprio sistema di notazione.

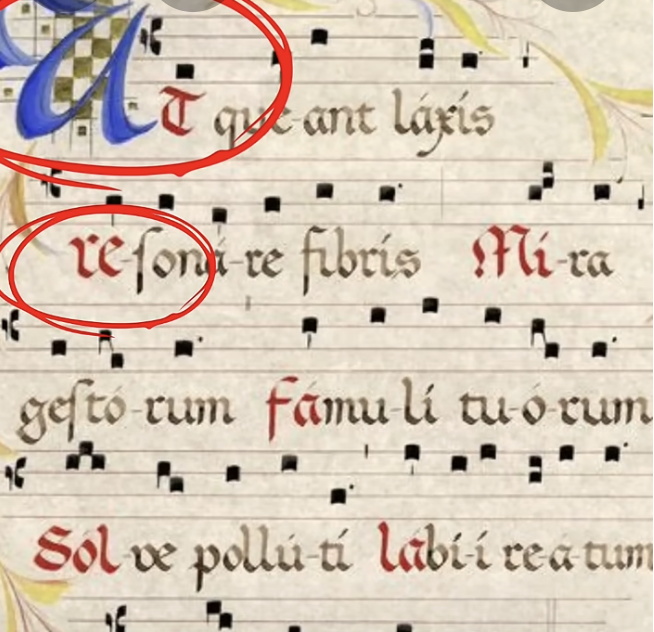

Un altro elemento fondamentale che D’Arezzo introdusse fu il nome delle note stesse. Partendo dall’inno liturgico “Ut queant laxis”, dedicato a San Giovanni Battista e scritto da Pietro Diacono, il monaco associò a ciascun verso dell’inno una nota musicale. In questo modo, le note presero i nomi che conosciamo ancora oggi: “ut, re, mi, fa, sol, la”. Sebbene “ut” sia stato sostituito da “do” nel corso dei secoli, il sistema delle sette note musicali rimase invariato e continua ad essere utilizzato nel pentagramma che oggi vediamo nei conservatori e nelle scuole di musica di tutto il mondo. A queste è stato poi aggiunto il “si” dalla sigla Sancte Iohannes che chiudeva l’inno.

Raridi conclude il suo discorso evidenziando come l’invenzione del tetragramma abbia avuto un impatto duraturo nella musica moderna, permettendo non solo la composizione di brani complessi, ma anche la creazione di spettacoli come il Festival di Sanremo. Senza la possibilità di scrivere correttamente la musica, non sarebbe stato possibile sviluppare un evento come il festival, dove le canzoni sono interpretate e riprodotte in modo preciso e standardizzato. Senza Guido D’Arezzo, Sanremo, con la sua musica, le sue coreografie e la sua storia, non sarebbe nemmeno nato.