Il Mistero degli Oggetti che Non Buttiamo Mai: Cosa Dice la Psicologia sul Nostro Accumulo Domestico

Quante volte hai aperto un cassetto e ti sei chiesto: “Ma perché diavolo tengo ancora questa roba?”. Quella collezione di cavi di cui non conosci l’origine, quei CD che non ascolti da dieci anni, quel maglione che “prima o poi rimetterò”. Se ti riconosci in questa descrizione, congratulazioni: fai parte del club dei collezionisti involontari di oggetti inutili. E no, non sei strano. Esistono spiegazioni psicologiche solide per questa abitudine diffusa, che rappresenta un fenomeno sociale riconosciuto dalla letteratura scientifica.

L’Accumulo Domestico: Un Comportamento Più Diffuso di Quanto Pensi

Prima di entrare nel vivo della questione, facciamo chiarezza: stiamo parlando di accumulo domestico normale, distinto da il disturbo da accumulo patologico, conosciuto come hoarding disorder. Quest’ultimo è una condizione clinica identificata dal DSM-5 che colpisce dal 2% al 6% delle persone adulte. Il fenomeno che analizziamo oggi riguarda invece la tendenza universale a trattenere oggetti inutilizzati per ragioni emotive e psicologiche.

Una recente indagine pubblicata sul Journal of Behavioral Decision Making ha mostrato che circa l’82% delle persone mantiene in casa oggetti che non utilizza da almeno due anni. Questo dato evidenzia la portata del fenomeno e la sua diffusione presso la popolazione generale. Non sei solo, insomma: siamo circondati da accumuli domestici più o meno evidenti.

La Paura della Perdita: Quando il “Potrebbe Servire” Diventa un Mantra

Il primo meccanismo psicologico in gioco è quello noto come loss aversion, o avversione alla perdita. Questo concetto, elaborato dagli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky, vincitori del Premio Nobel per l’Economia, spiega come la perdita venga percepita come più intensa rispetto al piacere di un guadagno equivalente.

In pratica, il nostro cervello è programmato per sopravvalutare ciò che già possediamo. Quel vecchio telefono nell’ultimo cassetto? Il cervello lo percepisce come una “risorsa potenziale” che potrebbe tornarci utile. Buttarlo via attiva gli stessi circuiti neurali della perdita, anche se razionalmente sappiamo che non lo useremo mai più.

Questo fenomeno è amplificato da quello che i ricercatori del comportamento chiamano endowment effect: tendiamo a dare più valore agli oggetti semplicemente perché li possediamo. È come se il fatto di averli resi “nostri” li caricasse di un significato emotivo aggiuntivo.

L’Ansia del Futuro e il Bisogno di Controllo

Un altro fattore chiave nell’accumulo domestico è legato all’ansia anticipatoria. Studi condotti dai professori Gail Steketee e Randy O. Frost, tra i maggiori esperti di accumulo patologico, mostrano che persone con una storia di ansia o vissuti di insicurezza economica sono più inclini a conservare oggetti inutilizzati per “prepararsi all’imprevisto”.

Tenere quel cavo USB di cui non ricordi nemmeno la funzione rappresenta, inconsciamente, una forma di controllo sul futuro incerto. È come dire al nostro cervello ansioso: “Sono preparato per qualsiasi eventualità”. Questo comportamento è particolarmente comune nelle persone che hanno vissuto periodi di scarsità economica o instabilità, anche nell’infanzia.

Randy Frost, della Smith College, ha documentato come l’accumulo domestico aumenti significativamente durante i periodi di stress sociale o economico. Non è un caso che molti di noi abbiano iniziato ad accumulare più oggetti durante la pandemia: l’incertezza del futuro ci spinge a cercare sicurezza nelle cose materiali.

Gli Oggetti come Estensioni della Nostra Identità

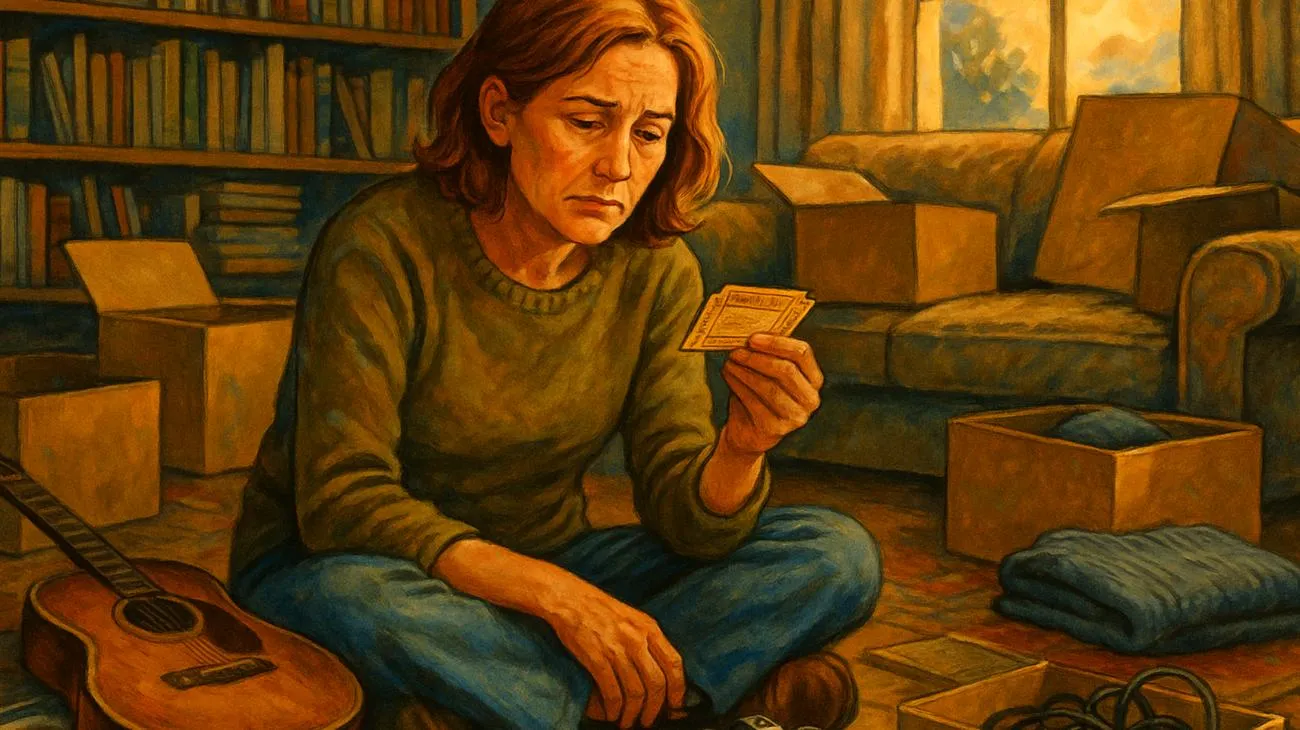

Arriviamo a uno degli aspetti più affascinanti della psicologia dell’accumulo: il rapporto tra oggetti e identità personale. Il professor Russell Belk, nel suo celebre studio “Possessions and the Extended Self” pubblicato sul Journal of Consumer Research, ha dimostrato come tendiamo a considerare i nostri possessi come estensioni del sé.

Quel libro che non rileggerai mai? Rappresenta la versione di te che era intellettualmente curiosa su quell’argomento. Quella chitarra impolverata in cantina? È il simbolo del tuo lato artistico che “un giorno” riprenderai a coltivare. Gli oggetti diventano quindi promemoria tangibili delle nostre identità multiple, di chi siamo stati e di chi potremmo diventare.

Buttare via questi oggetti equivale, a livello inconscio, a rinunciare a una parte di noi stessi. È per questo che spesso proviamo una sensazione di “lutto” quando ci separiamo da certi oggetti, anche se non li usiamo da anni.

La Memoria Emotiva Incarnata negli Oggetti

Un altro meccanismo cruciale è quello della memoria associativa. Gli oggetti fungono da trigger per ricordi ed emozioni specifiche, un fenomeno che i neuropsicologi chiamano “memoria episodica contestuale”.

Svariate ricerche di neuroscienze, tra cui quelle condotte alla University of Southern California, dimostrano che oggetti fisici possono rafforzare il ricordo di eventi e emozioni. Il cervello associa gli oggetti ad attivazioni specifiche dei circuiti mnestici. Quel biglietto del cinema di dieci anni fa non è “solo carta”: è un ponte diretto verso le emozioni che provavi quel giorno, le persone che erano con te, il significato che aveva quel momento.

Questo spiega perché spesso teniamo oggetti apparentemente insignificanti ma che sono carichi di valore emotivo nascosto. Il nostro cervello sa che, buttando via l’oggetto, rischiamo di perdere anche l’accesso a quei ricordi e a quelle emozioni.

Il Paradosso della Scelta e l’Esaurimento Decisionale

Un aspetto spesso sottovalutato dell’accumulo domestico è legato alla fatica decisionale. Il professor Barry Schwartz, nel suo lavoro sul “paradosso della scelta”, ha dimostrato come il nostro cervello abbia risorse cognitive limitate per le decisioni, e scegliere cosa eliminare tra le proprie cose comporta un costo cognitivo significativo.

Decidere cosa buttare richiede energia cognitiva: devi valutare l’utilità dell’oggetto, considerare scenari futuri, gestire l’eventuale rimpianto. Quando siamo già stanchi dalle mille decisioni quotidiane, il nostro cervello sceglie l’opzione che richiede meno energia: non decidere affatto, quindi tenere tutto.

Questo fenomeno, chiamato “decision fatigue” dagli psicologi cognitivi, spiega perché spesso rimandiamo le sessioni di decluttering o le abbandoniamo a metà: semplicemente, decidere cosa buttare è mentalmente faticoso.

L’Influenza Culturale e Sociale sull’Accumulo

Non possiamo ignorare il contesto culturale in cui viviamo. In Italia, in particolare, esiste una forte cultura del “non si butta via niente”, eredità di generazioni che hanno vissuto periodi di scarsità. Molti di noi hanno genitori o nonni che conservano ancora oggetti della loro giovinezza, trasmettendoci inconsciamente il messaggio che “buttare via è uno spreco”.

Questo si combina con il fenomeno del consumismo moderno, creando un paradosso: continuiamo ad acquistare nuovo, ma fatichiamo a liberarci del vecchio. Il risultato? Case sempre più piene di oggetti stratificati nel tempo.

Quando l’Accumulo Diventa Problematico

È importante distinguere tra accumulo normale e problematico. Secondo le linee guida cliniche della American Psychiatric Association, l’accumulo domestico diventa preoccupante quando:

- Interferisce significativamente con la vita quotidiana

- Crea problemi di igiene o sicurezza

- Limita l’uso normale degli spazi abitativi

- Provoca distress emotivo intenso

- Causa conflitti relazionali significativi

In presenza di questi segnali, può essere utile consultare un professionista della salute mentale specializzato in terapia cognitivo-comportamentale.

Strategie Psicologicamente Informate per Gestire l’Accumulo

Capire i meccanismi psicologici dietro l’accumulo ci aiuta anche a sviluppare strategie più efficaci per gestirlo. Le strategie suggerite dalla letteratura scientifica sono particolarmente efficaci quando tengono conto delle motivazioni profonde.

La tecnica del “futuro concreto”: invece di pensare “potrebbe servire”, chiediti “quando esattamente lo userò nei prossimi 6 mesi?”. Rendere il futuro più concreto aiuta a valutare realmente l’utilità degli oggetti. Si tratta di una tecnica cognitivo-comportamentale validata nella pratica clinica.

Il metodo della “sostituzione emotiva”: per gli oggetti carichi di memoria, prova a fotografarli prima di buttarli. Questo permette di mantenere il legame emotivo senza l’ingombro fisico. È un approccio validato da studi sulla memoria autobiografica.

L’Accumulo nell’Era Digitale

È interessante notare come questi meccanismi psicologici si siano trasferiti anche nel mondo digitale. Quante foto hai nel telefono che non guarderai mai? Quanti file “importanti” nel computer che non apri da anni? Le ricerche confermano che emotional attachment has a significant positive effect on digital photo hoarding.

La differenza è che l’accumulo digitale è meno visibile ma può essere altrettanto problematico per il nostro benessere mentale, creando quello che i ricercatori chiamano “digital hoarding stress”. Il fenomeno dell’accumulo digitale segue gli stessi pattern psicologici di quello fisico, ma con la percezione illusoria di “spazio infinito”.

Accettare la Nostra Umanità Anche Negli Oggetti

L’accumulo domestico non è un difetto o una mancanza di disciplina: è una manifestazione normale dei meccanismi psicologici umani. Corrisponde ai bisogni di sicurezza, identità, controllo e connessione emotiva. Riconoscere ed accettare questi meccanismi permette di sviluppare strategie più consapevoli senza colpevolizzazione.

La prossima volta che apri quel cassetto pieno di “roba inutile”, ricordati che stai guardando una mappa tangibile della tua psiche: delle tue speranze, delle tue paure, dei tuoi ricordi e dei tuoi sogni. E forse, con questa consapevolezza, potrai decidere più serenamente cosa vale davvero la pena tenere e cosa, invece, può essere lasciato andare.

L’obiettivo non è avere meno cose per forza, ma circondarsi solo di quelle che davvero hanno un significato nella nostra vita. Questa prospettiva trasforma il decluttering da privazione a scelta consapevole, rendendo più facile separarsene quando necessario.